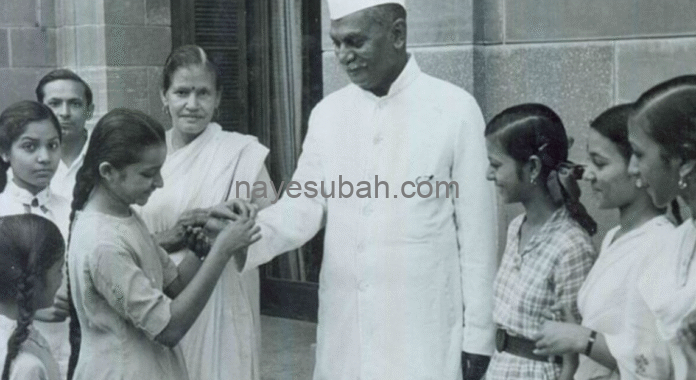

डॉ. राजेंद्र प्रसाद: भारत के इतिहास में कुछ ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं, जिन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह देश और समाज की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। डॉ. राजेंद्र प्रसाद उन्हीं महान विभूतियों में से एक थे। वे न केवल स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेताओं में से थे, बल्कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने देश की एकता, अखंडता और संविधान की गरिमा को बनाए रखने में अमूल्य योगदान दिया। उनका जीवन त्याग, सादगी, ईमानदारी और राष्ट्रभक्ति का अद्भुत उदाहरण है।

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

प्रारंभिक जीवन और शिक्षा

डॉ. राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सीवान जिले के जीरादेई गांव में एक साधारण कायस्थ परिवार में हुआ। उनके पिता महादेव सहाय संस्कृत और फारसी के विद्वान थे, जबकि माता कमलेश्वरी देवी धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थीं। बचपन से ही राजेंद्र प्रसाद मेधावी और अनुशासित छात्र रहे।

उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई, इसके बाद उन्होंने छपरा के जिला स्कूल और बाद में कलकत्ता (कोलकाता) के प्रेसीडेंसी कॉलेज से पढ़ाई की। उन्होंने कानून की पढ़ाई में उच्च स्थान प्राप्त किया और वकालत के क्षेत्र में भी ख्याति अर्जित की।

स्वतंत्रता संग्राम में योगदान

राजेंद्र प्रसाद का राजनीतिक जीवन महात्मा गांधी के संपर्क में आने के बाद नई दिशा में बढ़ा। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान वे गांधीजी के साथ सक्रिय रूप से जुड़े। इस आंदोलन ने उन्हें किसानों की पीड़ा और अंग्रेजी शासन के अन्याय के खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा दी।

इसके बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। कई बार उन्हें जेल जाना पड़ा, लेकिन उनकी देशभक्ति और संकल्प कभी डिगे नहीं।

राजेंद्र प्रसाद ने कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी कई बार कार्य किया, और पार्टी की नीतियों को देश के कोने-कोने तक पहुंचाया।

संविधान निर्माण में भूमिका

भारत की आजादी के बाद सबसे बड़ी चुनौती थी—देश के लिए एक मजबूत, लोकतांत्रिक और सर्वसमावेशी संविधान का निर्माण। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और 11 दिसंबर 1946 को डॉ. राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया।

उन्होंने संविधान सभा की कार्यवाही को अत्यंत धैर्य, निष्पक्षता और संतुलन के साथ संचालित किया। इतने विविध विचारों, भाषाओं, संस्कृतियों और राजनीतिक दृष्टिकोणों वाले सदस्यों के बीच सहमति बनाना आसान नहीं था, लेकिन उनकी नेतृत्व क्षमता और विनम्र स्वभाव ने इसे संभव बनाया।

26 नवंबर 1949 को संविधान पारित होने के बाद उन्होंने कहा—

“हमने आज एक ऐसा संविधान अपनाया है जो न केवल हमारे देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा।”

संविधान निर्माण में प्रमुख योगदान इस प्रकार हैं—

1. संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में नेतृत्व

11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए।

उन्होंने पूरी संविधान-निर्माण प्रक्रिया को लोकतांत्रिक, निष्पक्ष और सुव्यवस्थित रूप से संचालित किया।

अलग-अलग विचारधाराओं और मतभेदों को संतुलित रखते हुए सर्वसम्मति की दिशा में मार्गदर्शन किया।

2. सदस्यों के बीच सामंजस्य और मतैक्य स्थापित करना

संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों, राज्यों, राजनीतिक पृष्ठभूमि और भाषाई समूहों के सदस्य थे।

उन्होंने धैर्य, संयम और उदारता से सभी के विचारों को सुना और समन्वय स्थापित किया।

टकराव की स्थिति में मध्यस्थ बनकर समाधान निकाला, जिससे प्रक्रिया बाधित नहीं हुई।

3. संविधान सभा की कार्यप्रणाली का संचालन

उन्होंने कार्यवाही को नियमबद्ध और मर्यादित बनाए रखा।

प्रत्येक सदस्य को अपनी बात रखने का पूरा अवसर दिया, लेकिन विषयांतर या अनावश्यक बहस से बचाया।

समयबद्ध ढंग से संविधान के विभिन्न भागों पर चर्चा पूरी करवाई।

4. संविधान की अंतिम स्वीकृति और हस्ताक्षर

26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाने की ऐतिहासिक कार्यवाही का संचालन किया।

अंतिम सत्र में संविधान निर्माताओं के प्रति आभार व्यक्त किया और इसे राष्ट्र को समर्पित किया।

वे भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति बने।

5. राष्ट्र की भावी दिशा पर विचार

अंतिम संबोधन में उन्होंने भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए जनप्रतिनिधियों की नैतिकता, ईमानदारी और जनता के प्रति जवाबदेही पर जोर दिया।

उन्होंने चेतावनी दी कि संविधान कितना भी अच्छा हो, यदि उसे चलाने वाले ईमानदार न हों, तो उसकी सफलता संदिग्ध होगी।

6. स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में संविधान का संरक्षण

1950 में राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने संविधान के प्रावधानों का पालन और संरक्षण सुनिश्चित किया।

प्रथम राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल

26 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य घोषित हुआ और डॉ. राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति बने। वे दो बार (1950 और 1957) इस पद पर निर्वाचित हुए और लगभग 12 वर्षों तक इस पद की गरिमा बनाए रखी।

राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल सादगी, निष्ठा और संवैधानिक मर्यादाओं के पालन के लिए जाना जाता है। उन्होंने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि कार्यपालिका और संसद के बीच संतुलन बना रहे। वे राजनीतिक दलों के ऊपर उठकर राष्ट्रहित में निर्णय लेते थे।

वे अक्सर देश के विभिन्न भागों का दौरा करते, लोगों की समस्याएं समझते और सरकार को आवश्यक सुझाव देते।

देश के प्रतीक के रूप में उनकी पहचान

डॉ. राजेंद्र प्रसाद न केवल संवैधानिक पद के कारण, बल्कि अपने व्यक्तित्व, आचरण और विचारों के कारण भी राष्ट्र के प्रतीक बन गए।

वे सादगी की मिसाल थे। राष्ट्रपति भवन में रहते हुए भी उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन में फिजूलखर्ची से बचा।

वे धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के समर्थक थे, लेकिन अपनी सांस्कृतिक जड़ों और भारतीय परंपराओं से गहरे जुड़े रहे।

वे शिक्षा, कृषि और ग्रामीण विकास को देश की प्रगति की कुंजी मानते थे।

देश के प्रति समर्पण

डॉ. राजेंद्र प्रसाद का जीवन पूरी तरह राष्ट्र के प्रति समर्पित था।

त्याग और सेवा: स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने अपना कानूनी करियर, सुख-सुविधाएं और व्यक्तिगत जीवन राष्ट्र के लिए छोड़ दिया।

संवैधानिक मूल्यों की रक्षा: राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखी और कभी भी व्यक्तिगत या राजनीतिक लाभ के लिए पद का दुरुपयोग नहीं किया।

शिक्षा और संस्कृति का संवर्धन: उन्होंने भारतीय भाषाओं, साहित्य और संस्कृति के विकास को प्रोत्साहित किया।

ग्रामीण भारत के विकास पर जोर: उनका मानना था कि जब तक गांवों का विकास नहीं होगा, तब तक भारत प्रगति नहीं कर सकता।

सम्मान और पुरस्कार

उनकी सेवाओं और योगदान को देखते हुए 1962 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान “भारत रत्न” से सम्मानित किया गया।

अंतिम जीवन और विरासत

1962 में राष्ट्रपति पद से सेवानिवृत्ति के बाद वे पटना में रहने लगे। 28 फरवरी 1963 को उन्होंने इस संसार को अलविदा कह दिया।

उनकी विरासत आज भी हमें प्रेरित करती है—

ईमानदारी और नैतिकता को जीवन का आधार बनाना

संविधान के प्रति निष्ठा रखना

राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानना

अगर आपको यह लेख पसंद आया तो कृपया अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करें।